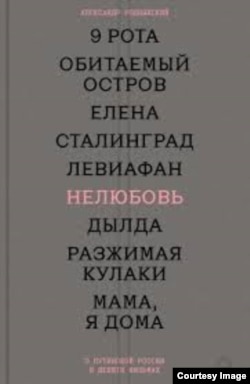

В издательстве "Медуза" вышла книга украинского продюсера, режиссера и медиаменеджера Александра Роднянского "Нелюбовь. О путинской России в девяти фильмах". Александр Роднянский ответил на вопросы Радио Свобода.

– У меня стойкое ощущение, что люди, которые захлопнули дверь и уехали в никуда, – после 24 февраля, нынешняя волна российской эмиграции – у них перед глазами стояли финальные кадры из "Левиафана". Эта и другие картины, созданные Звягинцевым и вами, сформировали пусть и небольшую, но прослойку критически мыслящих людей в России. И это в какой-то степени может служить утешением…

– Я к этому определению отношусь, честно говоря, гораздо жестче, чем вы сформулировали. Хотя долгие годы, до 2022-го, я ровно так и отвечал – что я именно для этого и остаюсь в России. С которой страна, гражданином которой я являюсь, вообще-то уже восемь лет как воевала, с 2014 года. Целых восемь лет – до полномасштабного вторжения – я продолжал жить в стране, которую мои родственники, мои сограждане называют агрессором. И огромное количество людей, с которыми я работал и которые ко мне хорошо относились, именно из-за этого перестали ко мне так относиться. Все эти годы – до вторжения – я избегал в интервью каких-либо ответов на вопросы, связанные с Украиной. А самому себе объяснял, что живу в России для того, чтобы делать качественное кино, способное, как мне казалось, пробудить кого-то или, по меньшей мере, побудить к дискуссии, заставить думать. А после 2022-го, когда война превратилась в полномасштабную, мои иллюзии по поводу того, что можно кого-то с помощью кино исправить, переубедить, рассеялись. И эта книга – в том числе попытка поговорить с самим собой. Как же так получилось, что я – разумный, в общем-то, человек – продолжал надеяться на позитивный исход, когда все вокруг, в том числе и мой сын, уже говорили – "война". Поэтому я меньше всего нуждаюсь в утешениях; мне достаточно тех вопросов, которые я задаю самому себе. Это мучительный внутренний разговор. И нет более строгого критика в этом разговоре, чем я сам.

Александр Роднянский (род. в 1961 году) – один из самых влиятельных деятелей современного российского кино, член Американской киноакадемии, четырехкратный номинант на премию "Оскар" и многократный призер Каннского фестиваля. До 2022 года он работал в России: руководил кинофестивалем "Кинотавр", несколько лет возглавлял телехолдинг "СТС Медиа" и продюсировал фильмы и сериалы. В частности, он работал над картинами Андрея Звягинцева ("Левиафан", "Елена", "Нелюбовь"), Федора Бондарчука ("9 рота", "Сталинград"), Кантемира Балагова ("Дылда"), Владимира Битокова ("Мама, я дома"). После начала полномасштабного вторжения в Украину Роднянский осудил российскую военную агрессию и покинул страну. За антивоенные публикации российские власти заочно приговорили его к восьми с половиной годам заключения — по делу о распространении "фейков" о российской армии.

– Возвращаясь к фильмам Звягинцева: "Нелюбовь" и "Елена" кажутся сегодня пророческими. Они не про войну. Но они – про нынешний тип сознания, который сегодня торжествует в России: смесь жестокости и прагматизма, что и послужило социальной базой для войны. Соединение жестокости, равнодушия и денег.

Легко себе представляю этих диких персонажей из "Елены" в наши дни – идущих воевать за деньги

– С тех пор, как я увидел смонтированный вариант "Елены" на монтажном столе, меня это ощущение не покидало. Это кино было, на мой взгляд, самым точным высказыванием о России. Приговором своему времени – и до сегодняшнего дня таковым остается. "Нелюбовь" – иное; по жанру это скорее диагноз. А вот "Елена" – и я пишу об этом в книге – отразила, я бы сказал, социальную структуру российского общества, те правила, по которым оно устроено. И это, конечно, в первую очередь заслуга Андрея Петровича Звягинцева – его особенное дарование видеть важное, ключевое. Будучи человеком вполне гедонистическим, я бы даже сказал, жовиальным, ценящим, любящим жизнь, в главном он тем не менее никогда не обманывался. Он смотрел на Россию очень трезвыми глазами, что меня всегда потрясало, если честно. Я никак не понимал, как этот человек, с которым я провожу время, подчас очень беззаботно и, не скрою, даже весело – он в какую-то минуту превращается в строгого, практически протестантского пастора – и бичует человеческие пороки. Он-то как раз очень точно все понимал про Россию. Это кино, кроме прочего, очень точно отражает межклассовые отношения внутри российского общества. Мне очень нравилось, что там не было привычной политкорректной расстановки, характерной для современного европейского кино. "Плохие богатые против высокоморальных бедных" – как это было принято в русской классической литературе. А тут режиссер равноудален и свободен от штампов, предрассудков – в своем взгляде на персонажей этого фильма. И, кстати сказать, я легко себе представляю этих диких персонажей из "Елены" в наши дни – идущих воевать за деньги. Я буквально вижу продолжение этой финальной сцены из "Елены" – вот они телек в очередной раз посмотрели, мама с невесткой, прикинули по деньгам – выгодно! – и отправили на войну своих сына и мужа.

– Когда в прокат выходили и "Левиафан", и "Нелюбовь", реакция Кремля поначалу была не совсем понятна: я помню, например, как "Левиафан" уже вовсю громили в провластных изданиях, но вдруг выступает Песков, и пропаганда стихает… Какой была на самом деле реакция Кремля на эти фильмы? Вы оказывались в опале или, наоборот, решено было относиться к этим фильмам как к "допустимой критике"?

Сурков добился того, чтобы все мои проекты были отключены от государственного финансирования

– Я попал в опалу с другим фильмом, который в моей книге почти не упоминается – "Россия 88" Павла Бардина, которому я помогал уже на последнем этапе, но не имел отношения к его производству. Ребята пришли ко мне уже с практически готовым фильмом, им понадобилась помощь для того, чтобы довести его до ума – и я им с удовольствием помог. Я помог, в частности, пробиться фильму на Берлинский кинофестиваль; тогда же возник жуткий скандал. После показа на Берлинале кто-то из специально обученных людей написал злобный донос, после чего я спустя несколько дней оказался в кабинете у Владислава Суркова. Где он, собственно, высказывал все свои чудовищные обвинения, что, мол, я буду "раздавать медали бандеровцам" у себя дома, а в России мне нечего делать. И вот после этого я попал в опалу. Сурков добился того, чтобы все мои проекты, от "Кинотавра" до фильмов, были отключены от государственного финансирования. Это было лет за пять до выхода "Левиафана". "Елена" была успешна, очень многими любима – это был еще, что называется, вегетарианский десятый год. Пришел к власти Медведев, награда в Каннах, дико успешный показ фильма в эфире – смешно сказать – телеканала "Россия". В воскресенье – после программы Соловьева – чемпионские рейтинги просмотров. Я в книге объясняю этот успех так: дело в том, что в этом фильме практически не было государства. Там было все про людей. А в прежней российской системе координат, обо всем, что касалось людей, можно было говорить открыто и честно. А вот когда вы переходите к критике власти – тогда это другое дело, тут они вмешиваются. Как это и случилось с "Левиафаном".

Мединский полагал, что мы специально подставили его с помощью измененного финала

Я понимал, впрочем, это заранее. И именно с этим была связана моя интенция – обеспечить прикрытие фильму – в виде наличие титра "при поддержке Министерства культуры РФ". Тогда уже изменились времена, с меня сняли опалу, и я даже имел возможность выйти на сцену и обратиться к сидящим в зале – к коллегам, экспертной комиссии. Звягинцев, кстати, специально приехал на заседание этой комиссии – и мы вместе представляли фильм. Но проблемы все равно возникли. Мединский, например, до сих пор считает, что мы специально его обманули, заменив финал в сценарии. У меня этого в памяти не осталось – если честно, это немного не в моей системе координат. Хотя – не буду скрывать – для того, чтобы фильм состоялся, я готов был идти на такие вещи; хотя я и не считаю подобное поведение замечательным и прекрасным, но не считаю его зазорным в таких обстоятельствах. Но он полагал, что мы специально подставили его с помощью измененного финала. Он даже со мной поговорил тогда отдельно, я помню – и у меня осталось представление о нем как об адекватном человеке; знаете, как в России говорят – "понятийном". Он сказал: "Понятно, что это талантливый фильм – если бы не финал про церковь, то вообще бы все было замечательно… (В финале фильма на месте снесённого дома, за который ведет борьбу главный герой, мы видим новый храм. – А. А.) Но зачем церковь?.. Уберите церковь – и все будет гениально". А я помню, как сцена с храмом появилась у Андрея еще на стадии сценария, и как у меня она тоже постепенно сложилась – и это была очень важная сцена для нас обоих. Заканчивали фильм мы в очень острый момент – уже после аннексии Крыма. Фильм мы закончили в марте, и его тут же взяли в Канны, в конкурс, в тот же день (обычно на это уходят месяцы). А тут буквально сразу перезвонили, сказали, что фильм в конкурсе. И мы поехали в Канны, показали фильм – и оттуда уже потек сарафан про фильм…

– Но в российский прокат он вышел гораздо позднее… С чем это было связано?

– Я решил действовать аккуратно, не торопиться с выходом и посмотреть на реакцию. Знаете, на меня произвела самое сильное впечатление даже не реакция государственных начальников, общественных деятелей, депутатов – всего этого воя, который поднялся потом; громкого и оскорбительного подчас – но это было все-таки можно предположить. Но меня удивила и ужасно впечатлила реакция молодых людей на "Кинотавре". Мы показали фильм на закрытии, это был просто информационный показ – для критиков и друзей. В зале было много людей – на закрытии обычно какая-то часть уходит отмечать сразу свои награды, а тут осталось чуть больше, чем обычно, потому что к фильму был особый интерес. И вот после премьеры… Знаете, какой бы ни был фильм – все равно какая-то часть людей потом подходит, благодарит, поздравляет. А тут – глухое, тотальное молчание. Тотальное. Даже какие-то мои близкие друзья – не буду называть фамилии – они не могли не прийти, поскольку после премьеры был ужин; так вот – даже они избегали разговора о "Левиафане". А потом я еще пообщался с молодыми критиками – и они просто дали мне понять, что этот фильм оскорбителен для их, так сказать, национального достоинства, прямым текстом. И я вдруг понял такую страшную штуку: если даже кинематографическое сообщество – да еще и кинотаврская аудитория, которая по определению либеральная, – даже если она так отреагировала на фильм, то у нас большие проблемы.

Я опасался реакции на фильм церковников

И я после этого принял решение, что нужно прежде создать фильму международную репутацию. Мы начали выигрывать десятки фестивалей – фильм сам ездил, даже без нас – и выиграл все, что только можно было. Он победил, я думаю, примерно на 70 фестивалях – я не считал даже. Потом нам удалось добиться выдвижения этого фильма на "Оскар" – я в книге это описываю, он начал попадать в номинации – в BAFTA, на "Золотой глобус". И я ждал, пока у фильма накопится какая-то критическая масса, когда фильм станет до такой степени важным и существенным, что его невозможно будет игнорировать. В июне я записался на прием – с помощью Бондарчука – к Володину. Помню, я долго сидел в людской – он же был главой администрации президента – и оттуда передо мной вышел Чемезов с Шуваловым. Потом я зашел, и у нас состоялся очень острый разговор. Он мне сказал: "Я не видел фильм, но слышал о нем". А я говорю: "Посмотрите, если хотите". Он: "Нет, не хочу, я и так знаю, что этот фильм нам не нужен". Я отвечаю: нужен – не нужен, разговор уже не об этом; он уже есть, он уже существует – и, мне кажется, было бы разумным для вас не создавать этому фильму дополнительные препоны. Это же будет даже хорошо – наличие разных точек зрения… (я очень хотел прикрыть картину и искал разные способы). И он, помню, ответил совершенно гениально. Он вдруг спросил: "Вот сколько вы получили на выборах?" Я уточнил: кто "вы"? "Ну, ваш Навальный". А незадолго до этого были выборы мэра в Москве. Я говорю – лукаво – я, мол, не голосую, я же не российский гражданин. Но 27%, которые взял Навальный, – это же, по-моему, дохера (мы с ним были знакомы задолго до взлета его карьеры, поэтому я чувствовал себя свободно). Это же как минимум четверть населения крупнейшего мегаполиса. Он парирует: "Но у нас-то 70!" – "Так что же, – говорю, – теперь исключить из жизни эти 27?" – "Такие фильмы нам не нужны".

В общем, я понял, что его не переубедить. Но даже больше я опасался реакции на фильм церковников. Потому что я хорошо помнил предыдущий скандал с Pussy Riot. Я понимал, что если церковь и на этот раз "обидится", то они опять станут жаловаться Путину. Правда, тогда влияние церкви в глазах Путина снизилось – особенно после 2014 года. Треть примерно паствы РПЦ оставалась в Украине, но РПЦ никак не смогла изменить общественное мнение внутри страны. Но все равно стоило как-то предупредить возможный скандал. И я решил двигаться по епископам. Мне устроили несколько встреч. До этого я с ними не общался – будучи человеком совершенно невоцерковленным, максимально далеким от церкви. Отец Андрей Кураев помог устроить мне несколько таких встреч. Помню, в частности, один хороший разговор. Поначалу епископ сказал мне, что наш фильм – поклеп и оскорбление церкви; но потом, во время обеда, мы как-то с ним разговорились – и он часа два рассказывал нам о тяготах жизни местной епархии. Которые были в разы жестче, чем весь фильм "Левиафан", вместе взятый. Про то, как у них вымогают взятки в Москве, как местная власть давит, то есть он просто-таки исполнил собственный "Левиафан". А потом митрополит Мурманский и Мончегорский Симон публично похвалил "Левиафан". Причем так, что написала вся федеральная пресса. В эфире радиостанции "Говорит Москва" он сказал, что фильм честный и ему очень понравился. И после того о. Чаплин, который был тогда руководителем пресс-службы патриархии и который всеми силами разгонял волну против фильма, вынужден был немного сбавить тон. Поскольку митрополит Мурманский все-таки поболее фигура будет, по чину. Как нам объяснили люди, близкие к церкви, если кто-то из митрополитов выступит в нашу поддержку, то внутри церкви уже не будет единогласия. А это означает, что от лица церкви никто не может выступать с единым мнением по поводу фильма. Так мы этот конфликт смогли погасить.

Были либералы, которым фильм не нравился, и были консерваторы, которые его защищали

Конечно, шквал говна и металла случился после победы на "Золотом глобусе". На следующее утро фильм утёк в онлайн, и пошло-поехало. В течение следующего месяца был поток требований, извинений, возмущений. С другой стороны, было много людей, которые вступали в его защиту. Из любопытного: линия раскола прошла не через традиционную линию либералы – консерваторы, а буквально через каждого человека. То есть были либералы, которым фильм не нравился, и были консерваторы, которые его защищали. Это интересно; я тогда понял, что все же политически Россия сложнее устроена, чем я до этого думал. Политолог Сергей Марков в частности призывал, чтобы мы на коленях просили прощения на Красной площади у русского народа – за этот фильм. Словом, там много всего было.

– Хочу обратиться к двум военным фильмам – "Девятой роте" и "Сталинграду". Вы сказали, что в кино важен контекст: именно поэтому происходит такой эффект – фильм, который был задуман как антивоенный, сегодня воспринимается с противоположным смыслом…

– Я не сразу это понял… Я помню, как только война началась, и я начал интенсивно писать в сети, меня вдруг начали упрекать молодые украинские кинематографисты; они очень жёстко, в частности, писали про "Девятую роту"… Это было странно: во-первых, когда это было – фильм вышел 20 лет назад… А в их упреках сквозила неприкрытая ненависть к этому фильму, они называли его милитаристским. "Но он же антивоенный", – отвечал я им. "Это вы так думали – и сами себя в этом убедили". И я со временем переоценил этот фильм – и внутреннее с этими упреками согласился. Все дело в контексте. В 2004−2005 годы общественная реакция в России на этот фильм была крайне позитивной, причем в обоих лагерях, и демократическом, и в консервативном, государственническом. Мы получили главные награды за лучший фильм года и на "Золотом орле", и на "Нике" – такое случилось не то чтобы часто. И я видел на премьере плачущих людей… Колоссальный коммерческий успех, количество зрителей… И главное, реклама этого фильма была страшно далека от тех инструментов агрессивного продвижения, которые сопровождали потом выход фильмов подобного жанра… Мы же выходили сами, без господдержки, фильм работал сам по себе. И он казался нам тогда наилучшим антивоенным ответом – на травму холодной войны и распада Советского Союза. А сейчас, особенно после скандала вокруг "наших мальчиков", учитывая милитаристское сознание большинства, он выглядит, конечно, совершенно по-другому…

– Какая-то часть режиссёров, с которыми вы работали, особенно молодых, как Кантемир Балагов и Кира Коваленко, уехали из России после начала войны. Звягинцев, конечно, тоже в Европе. Можно ли, на ваш взгляд, сегодня создать некое "альтернативное кино на выезде"? Я не говорю – российское, но – мировое, европейское? Возможно ли создать кинопроизводство с российскими антивоенными авторами?

Без российского зрителя, рынка, проката – эти фильмы не имеют никакого смысла

– Я бы перефразировал – и это будет ответом на ваш вопрос: "Могут ли эти люди сегодня работать на Западе?" Конечно, но они должны стать частью западного кинематографа. Я думаю, что оставаться частью российского кино, работая на Западе, невозможно, потому что аудитория у этих авторов все равно остается в основном российской… Кино же зависит напрямую от аудитории, ты адресуешься к ней, особенно если делаешь фильм на русском языке и основанный на собственной истории.

Без российского зрителя, рынка, проката – эти фильмы не имеют никакого смысла. И, боюсь, сам характер производства кино, деньги и прочее – позволяет делать такое кино лишь спорадически – или в виде очень бюджетного варианта. Или за счет громких имен – за счет того, например, что такой фильм выйдет за авторством Звягинцева. А что касается международных проектов – да, конечно, мы с Кантемиром Балаговым его уже запустили, с большим кастом международным, американский фильм. С Коваленко тоже, но проект еще очень далек от реализации. Надеюсь, что и он состоится. А с Кантемиром у нас два проекта, один из которых, я надеюсь, будет сниматься уже в марте-апреле.

– Вы пишете в книге о шоке, который все испытали 24 февраля. Можно ли сейчас сделать фильм об этом катастрофическом опыте – со Звягинцевым, например?

– Звягинцев, может быть, и думает на эту тему – но, видимо, слишком рано еще для появления такого фильма. Нужна дистанция – временная и психологическая. Я от украинского кинематографа ждал бы в первую очередь такого высказывания. Сейчас я развиваю два украинских проекта – и это очень сильные художественные высказывания. Первый посвящен жизни еще до полномасштабной агрессии, а второй – фильм про оккупацию, страшная история – абсолютно непереносимая – в смысле фактуры событий. Фильм, который так и называется "Оккупация" и который написал и снимет Мирослав Слабошпицкий. Казалось бы, для украинцев все это болезненно близко, драматично, остро чувствуется: когда бомбы на голову сыплются с ракетами каждый день, когда люди погибают – у всех уже есть близкие, погибшие на фронте, когда инвалиды рядом. То есть война чувствуется, ощущается во всем, когда приезжаешь. И при всем том не появилось пока, не сложилось еще киноисторий о войне. Это зависит все-таки от художника во многом… Все это должно, может быть, отстояться, созреть, должно время пройти какое-то – для дистанции, опять же.

Документальное кино с этим справляется в той или иной степени. Хотя, в отличие от российского, в украинском кино нет государственных денег вообще. Украинское кино, если говорить всерьез, полностью сегодня зависит, как и страна в вопросах обороны, от помощи западных партнеров. И в этом смысле им очень тяжело финансово. Но документальное кино, конечно, справляется с этим, как я сказал, быстрее. По понятным причинам. И не случайно первый в истории "Оскар", связанный с Украиной и украинскими авторами, получил документальный фильм "Мариуполь". Это американский фильм, но украинская съёмочная группа. Сейчас эта группа, Мстислав Чернов и его соратники сделали второй фильм, – "2000 метров", про бои в Авдеевке.

Есть ещё сильные документальные фильмы: "Пісні землі, що повільно горить" режиссерки Ольги Журбы, он был в Венеции. Появился документальный фильм Intercepted украинско-канадской режиссерки Оксаны Карпович – его показывали в Берлине. Документальное кино уже откликается на вызовы сегодняшнего дня.

С игровым – сложнее. Я сейчас не говорю о крупнейшем украинском режиссере – Сергее Лознице, который, как и я, живет и работает на Западе. А внутри Украины – там с кино очень тяжело складывается, и денег мало. Было несколько молодых, ярких авторов, которые сделали фильмы заметные и вызывающие интерес внутри украинской аудитории. По крайней мере они отвечают на внутренний запрос общества, например в идентичности, в объединении вокруг украинской культуры и украинских имен. Хорошо в этом смысле восприняли фильм Тараса Томенко "Будинок слова" – о поколении репрессированных писателей, которое у нас в Украине называют "расстрелянным Возрождением". Или в Каннах был фильм "Видение бабочки" Максима Наконечного – о судьбе украинской аэроразведчицы после освобождения из плена. То есть что-то появляется. Но все равно: когда у тебя нет денег – и опять же нет дистанции, очень трудно рассчитывать на появление по-настоящему мощных киновысказываний на такую болезненную тему.